K_Biographien

21.05.1923 in Detmold - 07.12.1944 im Konzentrationslager Ravensbrück

| Religionszugehörigkeit: | katholisch |

| Eltern: | Erna Kleesiek, geb. Rohrberg (gest. 1960) und Albert Kleesiek (geb. 24.04.1899 in Detmold) |

| Beruf: | Hausgehilfin |

| Wohnorte: | Detmold, Hornsche Str. 23 bei den Eltern 18.02.1938 nach Brinkrug bei Lage abgemeldet Wissentrup bei Lage, Reichsstr. 66 08.09.1939 Detmold, Hornsche Str. 23 bei den Eltern 11.03.1940 nach Schweicheln Krs. Herford Erziehungsheim abgemeldet Laut Zuzugsmeldung vom 22.04.1940 Ummeln Nr. 81 bei Brackwede Blomberg, Schiederstr. 6 24.07.1941 Hornsche Str. 23 bei den Eltern 26.06.1942 nach Augustdorf, Schulhaus 1 abgemeldet [Vermerk:] War hier nicht wieder gemeldet. 10.09.1942 Benninghausen Arbeitsanstalt Hannover, Leonhardstr. 1 14.02.1943 Detmold, Hornsche Str. 23 bei den Eltern |

Hildegard Kleesiek gehört zu der Gruppe der als "asozial" Verfolgten. Sie war einzige Tochter von Albert und Erna Kleesiek. Zunächst besuchte sie die Mädchenbürgerschule in Detmold, verbrachte allerdings ihre letzten beiden Schuljahre auf der sog. Hilfsschule. Nach ihrer Schulentlassung arbeitete sie in verschiedenen Stellen als Hausgehilfin. Diese Arbeitsstellen verließ sie jedoch nach kurzer Zeit und z. T. ohne Kündigung. Auf Antrag des Jugendamtes Detmold vom 29. Februar 1940 wurde sie in die Fürsorgeerziehung überwiesen, da ihr seitens der Behörden ein im Sinne der NS-Ideologie "verwerflicher" Lebenswandel, zu verurteilende Charaktereigenschaften und übler Leumund attestiert wurden.

Hildegard Kleesiek wurde durch das Jugendamt zudem bescheinigt, trotz der elterlichen Erziehung "kein nützliches Glied der Volksgemeinschaft" zu sein oder werden könne. Zudem bildete sie nach dessen Ansicht "bei ihrer Veranlagung eine Gefahr für die Volksgemeinschaft und für sich selbst, die unbedingt abgestellt werden" müsse.

Am 11. März 1940 wurde sie in das Erziehungsheim in Schweicheln im Kreis Herford verbracht. Zunächst galt die Fürsorgeerziehung als vorläufig, wurde allerdings ab 26. April 1940 durch das Amtsgericht Detmold in eine dauerhafte Fürsorgeerziehung überführt. Dagegen legte Hildegard Kleesiek Widerspruch ein, dem allerdings nicht stattgegeben wurde.

Am 12. März 1940 wurde Hildegard Kleesiek im "Evangelischen Männer- und Frauenasyl der Kirchenprovinz Westfalen in Ummeln" (auch: Mädchenheim Ummeln) in der sog. Normalabteilung aufgenommen. Am Ende des Jahres 1940 beantragte ihr Vater durch den Rechtsanwalt Tölle aus Detmold die Aufhebung der Fürsorgeerziehung, da die Eltern die Erziehung ihrer Tochter nunmehr wieder selbst übernehmen wollten und ihrer Tochter zudem eine Arbeitsstelle in einer Keksfabrik verschafft hätten, wo sie zusammen mit ihrer Mutter und unter deren Aufsicht arbeiten solle.

Während der Rechtsanwalt dem Ehepaar Kleesiek bescheinigte, "in bestem Ruf" zu stehen, hielt sie hingegen das Jugendamt Detmold für "wenig geeignet zur Erziehung" ihrer Tochter. Die zu verurteilende Entwicklung lasteten sie der Nachlässigkeit der Mutter an, während die strenge Erziehung durch den Vater und dessen Gewaltanwendungen positiv bewertet wurden.

Nach ihrer Entlassung aus dem Mädchenheim Ummeln, zog Hildegard Kleesiek zwar im Juli 1941 zurück zu ihren Eltern, stand aber offenbar weiter unter der Aufsicht der Fürsorge. Hildegard Kleesiek fiel weiterhin durch Versäumnisse auf ihrer Arbeitsstelle auf. Ein gegenüber dem Amtsgericht Detmold gemeldeter Verdacht durch die Bezirksfürsorgerin, es läge möglicherweise "erblicher Schwachsinn" vor, führte im Juli 1941 zu einer mehrtägigen ärztlichen Untersuchung in den Bodelschwinghschen Anstalten Bethel. Der behandelnde Arzt stellte jedoch keinen "angeborenen Schwachsinn im Sinne der medizinischen Wissenschaft" fest. Entscheidend war hierbei seine Beurteilung, dass Kleesieks Verfassung "kein Symptom des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" sei, wodurch ihre Zwangssterilisierung verhindert wurde. In seinem Gutachten stellte der Arzt dennoch u. a. ausgeprägte psychopathische Wesenszüge i. S. einer Haltlosigkeit, Indolenz" fest und riet wegen Bildungs- und Erziehungsunfähigkeit seiner Patientin zu einer dauerhaften Fürsorgeerziehung, die so lange als gesetzlich möglich auszudehnen sei.

Hildegard Kleesiek war weiterhin unter "Schutzaufsicht" gestellt und arbeitete wiederum als Hausgehilfin. Auf einer ihrer Arbeitsstellen wurde sie durch ihre Arbeitsgeberin des Diebstahls einer Strickjacke und des Mundraubs bezichtigt. Sie verließ die Stelle ohne Kündigung, wurde von der Polizei aufgegriffen und ins Krankenhaus gebracht, wo eine Geschlechtskrankheit festgestellt worden sei. Wegen unbegründeten Verlassens ihrer Arbeitsstelle wurde sie die Arbeitsanstalt in Benninghausen im Kreis Lippstadt eingewiesen. Hier wurden Bettler, Landstreicher, Prostituierte, Geschlechts- und Suchtkranke und andere gesellschaftliche Außenseiter zwangsweise untergebracht und dem NS-Terror gegen sog. Asoziale ausgeliefert.

Am 14. Oktober 1942 wurde Hildegard Kleesiek durch das Amtsgericht Detmold wegen Diebstahls und Übertretung zu sechs Wochen Gefängnis (wegen Diebstahls der Strickjacke) und zwei Wochen Haft (wegen des Diebstahls von sechs Gläsern Marmelade) verurteilt, die sie in der Haftanstalt Hannover verbüßte. Die vergleichsweise hohe Strafbemessung für diese Taten, die Kleesiek selbst allerdings bestritt, wurde mit ihrer "verwerflichen" Lebensführung begründet, an der auch die Fürsorgeerziehung nichts geändert habe. Nach ihrer Haftentlassung wurde Hildegard Kleesiek durch das Arbeitsamt an die als kriegswichtig geltende Firma Hilker in Detmold vermittelt. Da sie ihren Arbeitsplatz "pflichtwidrig", wie es hieß, wiederum nach kurzer Zeit verließ, wurde sie am 17. März 1943 durch das Amtsgericht Detmold wegen Arbeitsvertragsbruchs zu sechs Monaten Haft verurteilt. Diese Haftstrafe verbüßte Hildegard Kleesiek im Frauenjugendgefängnis Vechta. Dort wurde sie laut Mitteilung vom 6. September 1943 zwei Tage später auf Veranlassung der Kriminalpolizei Hannover zur Strafverbüßung in ein Jugendschutzlager überführt.

Mit Datum des 22. September 1943 wurde Hildegard Kleesiek im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück (Häftlingsnummer 23301) in der Kategorie "asoz" (asozial) unter der Häftlingsnummer 23 301 registriert. Etwa ein Jahr zuvor war hier im Juni 1942 in unmittelbarer Nachbarschaft des Lagers das so genannte Jugendschutzlager Uckermark für junge Frauen und Mädchen eingerichtet worden. Hildegard Kleesiek wurde in der Schneiderei eingesetzt.

Am 7. Dezember 1944 starb Hildegard Kleesiek. Als offizielle Todesursache wurde Magen-Darmkatarrh und Herzmuskelschwäche angegeben.

Ihre Einäscherung war bereits erfolgt, als ihr Vater durch ein Beileidsschreiben vom 10. Dezember 1944 vom Tod seiner Tochter informiert wurde. Demnach hatte sie sich am 7. November 9144 krank gemeldet und sei "trotz bestmöglicher medikamentöser und pflegerischer Behandlung" verstorben. Trotz "aller ärztlicher Bemühungen" sei es nicht gelungen, "der Krankheit Herr zu werden". Einen letzten Wunsch habe seine Tochter nicht geäußert.

Nach Ende des Krieges beantragte Albert Kleesiek, der zunächst noch als Hinterbliebener einer Verfolgten anerkannt worden war, erfolglos Entschädigungsleistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG) wegen Schaden an Leben und Freiheit, da er davon ausging, dass diese ihn unterstützt sowie die Haushaltsführung und seine eigene Versorgung nach dem Tod seiner Frau übernommen hätte. Sein Antrag wurde jedoch mit dem bezeichnenden Hinweis auf das auch aus Sicht der Wiedergutmachungsbehörde zu verurteilende Fehlverhalten Hildegard Kleesieks abgelehnt. Dort hieß es: "Vielmehr ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass ihr persönliches Verhalten ursächlich für die Einweisung war, denn sie wurde 1942 wegen Diebstahls und 1943 wegen Arbeitsvertragsbruchs vom Amtsbericht Detmold zu 6 Wochen Gefängnis und 2 Wochen Haft bzw. zu 6 Monaten Gefängnis bestraft."

Dass dieses Urteil in einem Unrechtsstaat gefällt wurde, fand ebenso wenig Berücksichtigung wie die Einweisung Hildegard Kleesieks in ein Konzentrationslager, in dem sie um ihr Leben gebracht worden war.

QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D 1 Nr. 6181, D 1 BEG Nr. 660, D 23 DT Nr. 3946-3947; KAL K2 Detmold/Lemgo BEG Nr. 924; Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück; Arolsen Archives

LITERATUR: Müller (2008)

DOKUMENTE

Thbn.png)

Einwohnermeldekarte für Hildegard Kleesiek (StdA DT MK)

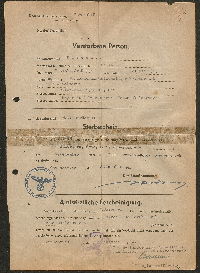

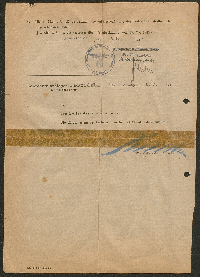

Sterbeurkunde für Hildegard Kleesiek, Konzentrationslager Ravensbrück, 08.12.1944 (LAV NRW OWL D 1 BEG Nr. 660)

Sterbeurkunde für Hildegard Kleesiek, Konzentrationslager Ravensbrück, 08.12.1944 (LAV NRW OWL D 1 BEG Nr. 660)

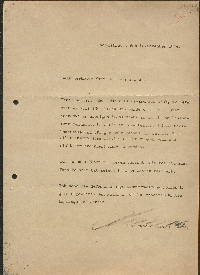

Beleidsschreiben an Albert Kleesiek aus dem Konzentrationslager Ravensbrück, 10.12.1944 (LAV NRW OWL D 1 BEG Nr. 660)

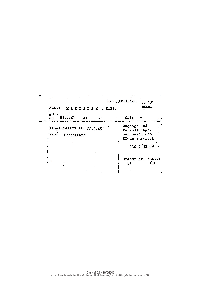

Karteikarte der Arolsen Archives für Hildegard Kleesiek (Zentrale Namenkartei)

- Details

Rufname: Irma

geb. 04.08.1893 in Vacha (Thüringen) - [23.04.1943] im Vernichtungslager Sobibor

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Eltern: | Johanna Katz, geb. Goldberg (08.09.1865 in Kassel - [15.03. 1918]) und Kaufmann Katz (19.03.1861 in Völkershausen - vermutl. 1933 in Hamborn, Viehhändler, Kaufmann) |

| Brüder: | Moritz Katz (vermutl. 12.10.1894 - 1915) Wilhelm Katz (12.05.1896 - 09.01.1936) |

| Ehemann: | Ernst Klestadt (11.03.1893 in Büren - 22.08.1942 in Utrecht, Kaufmann) |

| Kinder: | Gerhard Lutz Klestadt (heute: John Gerald Kinstead, geb. 22.09.1921 in Sterkrade) Hannelore Klestadt (geb. 09.09.1923 in Sterkrade) Margot Klestadt (geb. 03.01.1927 in Sterkrade) Wolfgang Klestadt (07.08.1932 in Sterkrade - 23.04.1943 im Vernichtungslager Sobibor) |

| Beruf: | Modistin |

| Wohnorte: | Göttingen, Frankfurterstr. 21.06.1910 Detmold, Exterstr. 21 bei den Eltern 31.08.1910 nach Göttingen abgemeldet 30.11.1910 von Bielefeld Detmold, Exterstr. 21bei den Eltern 03.02.1911 nach Hamm abgemeldet 01.09.1914 Detmold, Emilienstr. 26 bei den Eltern 20.07.1914 nach Bielefeld abgemeldet 01.01.1915 Detmold, Emilienstr. 26 bei den Eltern 03.02.1915 nach Bielefeld von Duisburg (Ruhrort) 18.07.1916 Detmold, Elisabethstr. 50 bei den Eltern 13.08.1916 nach Duisburg, Amtsgerichtstr. 26 abgemeldet 10.06.1917 von Neuwied Detmold, Elisabethstr. 50 bei den Eltern 08.08.1917 nach Wald 16.11.1917 Detmold, Wall 13 bei den Eltern 01.11.1919 Detmold, Sachsenstr. 14 23./25.11.1920 von Detmold nach Oberhausen-Sterkrade, Steinbrinkstr. 4 15.11.1930 Oberhausen, Gymnasialstr. 15, später Schlageterstr. 9 30.09.1937 nach Duisburg, Mülheimer Str. 182 Köln, Virchowstr. 23 20.05.1940 Den Haag Januar - Dezember 1941 Utrecht, Justus van Effenstraat 9 Utrecht, Koekoekstraat 50 |

Irma Katz stammte aus dem thüringischen Vacha, wo ihre Familie einen Viehhandel betrieb. Irma hingegen erlernte den Beruf einer Modistin. 1910 zog sie zu ihren Eltern nach Detmold, wohin sie auch in den folgenden Jahren immer wieder zurückkehrte. Sie heiratete Ernst Klestadt in ihrem Geburtsort Vacha und hatte mit ihm vier Kinder. In Oberhausen-Sterkrade (hier wohnte auch Irmas Vater Kaufmann Katz für einige Jahre) betrieben sie zusammen mit Louis Mayer das zentral gelegene (an der Ecke Bahnhof- und Steinbrinkstraße) und sehr renommierte Modekaufhaus "Mayer & Klestadt". Es war das letzte Sterkrader Kaufhaus in jüdischem Besitz, das während des Novemberpogroms 1938 völlig verwüstet und zwangsarisiert wurde (danach Kaiser & Ganz). Louis Mayer und seine Frau Gertrud wurden 1942 in das Konzentrationslager und Transit-Ghetto Izbica deportiert. Ihre Tochter Edith konnte in die USA entkommen.

Irma und Ernst Klestadt flohen mit ihrem jüngsten Sohn Wolfgang in die Niederlande, wo sie 1940 in Den Haag und ab 1941 in Utrecht wohnten. Dort besuchte Wolfgang Klestadt bis zum Verbot des Schulbesuchs für jüdische Kinder durch die deutschen Besatzer zum 1. September 1941 die Schule in der Laan van Putenburg. Nachdem Ernst Klestadt in Utrecht offenbar eines natürlichen Todes gestorben war, waren Irma und Wolfgang auf sich allein gestellt. Beide wurden im April 1943 in das Durchgangslager Westerbork (dort ab 13. April 1943) deportiert, wo sie zusammen in der Baracke 60 untergebracht wurden. Bereits eine Woche später, am 20. April 1943, wurden Irma Klestadt und ihr zehnjähriger Sohn Wolfgang in das Vernichtungslager Sobibor deportiert.

Allein von März bis Juli 1943 gingen neunzehn Transporte mit insgesamt 34. 313 jüdischen Menschen von Westerbork nach Sobibor. Bis auf wenige Ausnahmen wurden sie alle direkt nach ihrer Ankunft vergast. Da der Transport von Irma Klestadt und Wolfgang Klestadt drei Tage unterwegs war, muss davon ausgegangen werden, dass beide am 23. April 1943 ermordet wurden.

Gerhard Lutz Klestadt, später John Gerald Kinstead, gelangte bereits vor dem Krieg nach England, wo er überlebte. Auch seine Schwester Margot konnte nach England entkommen und lebte in London.

QUELLEN: StdA DT MK; StdA Duisburg; StdA Oberhausen; https://www.joodsmonument.nl/en/page/122122/irma-klestadt-katz (dort auch Fotos); https://www.joodsmonument.nl/en/page/491467/inventory-of-ernst-klestadt-and-his-family; http://ernstfriedrich.blogspot.com/2015/04/de-familie-katz-uit-uit-vacha.html

Herinnerungscentrum Kamp Westerbork, NL; Arolsen Archives

Zu Wilhelm Katz s.: http://www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?id=du6-30

LITERATUR: Duisburger Forschungen Bd. 34; Roden, Günter von (1986)

- Details

Thbn.png)