H_Biographien

geb. 21.12.1896 in Celle

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Eltern: | Isaac Ems, Kaufmann und Pauline Ems, geb. Rosenthal |

| Ehemann: | Dr. Albert Hirschfeld |

| Wohnorte: | Detmold: 10.10.1931 Paulinenstr. 10 22.04.1942 Hornsche Str. 33 bei Levysohn 28.07.1942 "abgemeldet nach Theresienstadt" |

Auf der Einwohnermeldekarte der Stadt Detmold findet sich der Vermerk "Beide Großelternteile sind Volljuden".

Am 27. August 1920 heiratete Leonie Ems Albert Hirschfeld in Celle.

Zusammen mit ihrem Mann wurde sie 1942 in das "Judenhaus" in der Hornschen Straße 33 eingewiesen. Am 28. Juli 1942 wurden beide mit dem Transport Nr. XI/1 über Bielefeld nach Theresienstadt deportiert. Von dort wurde sie mit dem Transport Ev-222 am 28. Oktober 1944 nach Auschwitz überstellt.

1947 wurden Leonie Hirschfeld vom Amtsgericht Detmold für tot erklärt. Als amtliches Todesdatum wurde der 8. Mai 1945 festgesetzt.

QUELLEN: StdA DT MK ; LAV NRW OWL D 1 Nr. 6141, D 20 A Nr. 10573, 10574, D 20 B Nr. 381, 3315, 3629, 3934, D 22 Detmold Nr. 6169 Schutzhaftgefangene, D 23 Detmold Nr. 4917, D 27 Nr. 2635, 2636, 7184, D 103 Lippe Nr. 566. 567, L 113 Nr. 849; KAL K2 Detmold/Lemgo BEG Nr. 567; LATh-HStA Weimar; Beit Theresienstadt; ZA B1 /34 Nr. 798, 807, 857, 1071; Arolsen Archives

WEITERE QUELLEN: LAV NRW OWL D 87 Nr. 16

LZ , 03.09.1909/LTZ, 25.08.1909: Niederlassungsanzeige der Rechtsanwälte Sonntag und Dr. Hirschfeld, Hermannstr. 3

LZ Nr. 69: Verlobungsanzeige Dr. Albert Hirschfeld, Detmold und Leonie Ems, Celle

Staatsanzeiger, 12.01.1921: Wahlvorschläge mit Unterstützungsunterschriften für die Landtagswahl am 23.01.1921: DDP Unterschriften: Julius Buchholz, Max Heilbrunn, Carl Vogel, Dr. Hirschfeld, David Boehm, Arthur Buchholz, Frieda Buchholz, Frieda Horn, Adolf Schönhaus

LITERATUR: van Faassen/Hartmann (1991)

DOKUMENTE

90degThbn.png)

Einwohnermeldekarte von Albert und Leonie Hirschfeld (StdA DT MK)

Thbn.png)

Einwohnermeldekarte von Albert und Leonie Hirschfeld (StdA DT MK)

Thbn.png)

Mitteilung von Albert und Leonie Hirschfeld an die Polizeiliche Meldebehörde Detmold betr. der amtlich geforderten Namensänderung,20.12.1938 (StdA DT D 106 Detmold A Nr. 3942)

Thbn.png)

Mitteilung von Leonie Hirschfeld an die Polizeiliche Meldebehörde Detmold betr. eines Passfotos für die Kennkarte, 03.02.1939 Detmold A Nr. 3942)

- Details

Rufname: Gustav

19.02.1898 in Wanne - 15.09.1944 in Dortmund

| Religionszugehörigkeit: | unbekannt |

| Eltern: | Albert Carl Höcker, Bahnsteigschaffner und Hubertina Clara Höcker, geb. Lohn |

| 1.Ehefrau: | Helene Höcker, geb. Bardussowa (geb. 22.05.1913 in Grischino, Ukraine), verh. Voss |

| 2.Ehefrau: | Name unbek. |

| Sohn: | Albert Höcker (geb. 24.10.1931 in der Ukraine) |

| Wohnorte: | Wanne, Wilhelmstr. 18 b Bad Salzuflen, Riesterstr.16 Detmold: 04.04.1934 Doktorweg 19 bei Merk 04.05.1934 Klüter Str. 143 bei Barker 03.11.1934 Vahlhauser Str. 53 bei Kleemann 05.02.1937 Bielefeld, Schildesche 94 1939 Altenmelle 01.07.1940 angemeldet mit Sohn Detmold, Klusstr. 40 bei Schaub |

Nach dem Besuch der Volksschule erlernte Gustav Höcker bei der Firma Krupp in Essen das Schlosserhandwerk. 1918 wurde er einberufen und später als Frontkämpfer geehrt. 1919 trat er wieder bei Krupp als Schlosser ein und wurde im selben Jahr als Lokomotivführer-Anwärter von der Reichsbahn übernommen. Bis zum Dezember 1924 arbeitete er bei der Reichsbahndirektion in Erfurt. Dort wurde er wegen Mangel an Arbeit entlassen. Tätigkeiten als Monteur bei verschiedenen Firmen und auch Phasen von Arbeitslosigkeit folgten. 1930 wurde er von der russischen Handelsniederlassung in Essen als Maschinenmonteur für Russland angeworben. Er arbeitete bis zum September 1933 in einer Schachtanlage in Grischino. Er heiratete dort die Russin Helene Bardussowa, mit der er einen Sohn, Albert, hatte. Die Ehe wurde 1936 geschieden, was auch auf der Einwohnermeldekarte vermerkt wurde. Er trat in die russische KPD ein und übernahm die Funktion eines Agitprop-Mannes.

Nach einem Urlaub in Deutschland konnte er nicht mehr nach Russland zurückkehren. Ab 1937 arbeitete er bei den Benteler-Werken und im November 1938 bei den Dürkoppwerken in Bielefeld. 1939 heiratete er ein zweites Mal.

Auf seiner Meldekarte aus Altenmelle findet sich der Eintrag vom 28. Februar 1939: "H. wird von Trumpf der Körperverletzung beschuldigt. Ein Verfahren wurde eingeleitet, ist jedoch eingestellt worden". Vom 2. bis 9. Oktober 1943 war Gustav Höcker in Haft. Als Grund wurde "politisch, Arbeitsbummelei" angegeben sowie vermerkt "darf nicht arbeiten".

Er gehörte zu den Mitgliedern zweier politischer Gruppen in den damaligen Rüstungsbetrieben Benteler und Dürkopp, von denen zwölf Mitglieder im Sommer 1944 zum Tode verurteilt wurden. Im Januar 1944 wurde Gustav Höcker verhaftet und in die Dortmunder Steinwache überstellt und damit in eine der berüchtigsten Folterstätten der Region, in der Geständnisse von politischen Gegnern durch Erpressung und Gewalt erzwungen wurden. Am 15. September 1944 wurde er durch Urteil des Sondergerichts Hamm wegen "Vorbereitung zum Hochverrat, Rundfunkverbrechen und Wehrkraftzersetzung" zum Tode verurteilt und in Dortmund hingerichtet.

1947 wurden die Mitglieder dieser Gruppen exhumiert und auf dem Ehrenfeld des Bielefelder Sennefriedhofs mit Mahnmal beigesetzt.

QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D 106 DT A Nr. 209; StdA Bielefeld; Arolsen Archives

DOKUMENTE

Thbn.png)

Einwohnermeldekarte von Gustav, Helene und Albert Höcker (StdA DT MK)

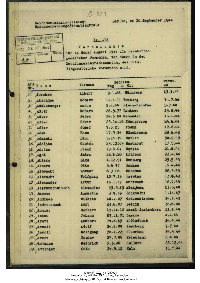

Karteikarte von Gustav Höcker der Gestapo Osnabrück

Häftlingsregistrierung aus dem Polizeigefängnis Dortmund

Liste aus dem Gerichtsgefängnis Hamm

Liste aus dem Gerichtsgefängnis Hamm

Verzeichnis des Reichskriminalpolizeiamtes Berlin

- Details

geb. 08.05.1887 in Alverdissen

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Eltern: | David Arensberg, Kaufmann (10.12.1848 - 1927) und Elise Arensberg, geb. Schuster (01.01.1858 - 22.02.1902 in Alverdissen) |

| Geschwister: | Ida Schleyer, geb. Arensberg (29.12.1881 - Juni 1965 in Israel) Gustav Arensberg 30.03.1883 in Alverdissen - Ghetto/Konzentrationslager Riga) Paul Arensberg (09.04.1885 - Konzentrationslager Natzweiler) Erna Arensberg (04.04.1889 - 1890) Arnold Arensberg (28.05.1891 in Alverdissen - 24.01.1944 im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz) Sophie Weil, geb. Arensberg (02.05.1899 in Alverdissen - 28.07.1979 in Horn-Bad Meinberg) |

| Ehemann: | Samuel Hoffmann (10.08.1884 in Wolbeck - Konzentrationslager Riga-Salaspils) |

| Söhne: | Arnold Hoffmann (geb. 25.11.1913) Erich Hoffmann (geb. 04.04.1916) Ludwig Hoffmann (geb. 20.08.1918) Fritz Hoffmann (geb. 25.01.1923) |

| Wohnorte: | 1887 Alverdissen Nr. 90 Detmold Wolbeck, Hofstr. 92 letzte Adresse Münster, Kanonengraben 4 |

Martha Hoffmann war das vierte von sieben Kindern des Manufaktur- und Eisenwarenhändlers David Arensberg. Von 1902 bis 1903 besuchte sie das Lyzeums in Detmold. Am 8. Dezember 1912 heiratete sie den Viehhändler Salomon Hoffmann aus Wolbeck, der dort Vorsitzender und Kantor der jüdischen Gemeinde war, und gründete dort mit ihm ihre Familie. Martha Hoffmann betrieb in Wolbeck einen Manufakturwarenladen. Sie sei als mildtätig und hilfsbereit insbesondere armen Wöchnerinnen gegenüber bekannt gewesen.

Ab Frühjahr 1938 bestanden bereits Auswanderungspläne nach Südafrika zu ihrem Sohn Arnold, der seit 1936 dort lebte. Allerdings scheiterte die Emigration an der Verschärfung der südafrikanischen Einwanderungspolitik seit dem Jahr 1937. Nach Überfällen auf Wohnung und Geschäft im Frühjahr 1938 und den Ausschreitungen des Novemberpogroms folgten weitere vor allem durch Salomon Hoffmann betriebene Auswanderungsbemühungen nach Palästina und in die USA. Auch der Emigrationsversuch nach Palästina misslang nicht nur aufgrund der Einwanderungspolitik, sondern auch wegen des Beginns des Zweiten Weltkrieges. Die Fluchtpläne in die USA seit vermutlich 1939 schienen zunächst erfolgreich zu verlaufen, jedoch erhielt das Ehepaar Hoffmann trotz erfolgreicher Gesundheitskontrolle (Martha Hoffmann hatte sich sogar noch vorsorglich an den Mandeln operieren lassen) und trotz Vorlage aller notwendigen Papiere keine Visa für die USA. Ihr in die USA bereits emigrierter Sohn Ludwig versuchte noch verzweifelt, aber ergebnislos durch ein Bittgesuch an den US-Präsidenten Roosevelt, eine Einreise für seine Eltern zu erwirken. Der Ausreiseweg über Russland, die Mandschurei und Japan nach Kalifornien war für sie ebenso verschlossen wie der Seeweg vom Hafen Lissabon. Für den 25. November 1941 ist noch ein letzter "Ausreisetermin" nach Ecuador dokumentiert, jedoch war seit Oktober 1941 jede Flucht aus Deutschland für Juden verboten. Martha und Salomon Hoffmann wurden in das sog. Judenhaus der Marks-Haindorf-Stiftung in Münster eingewiesen. Die Benachrichtigung für eine "Umsiedlung" nach Riga erhielten sie am 16. November 1941. Am 13. Dezember 1941 wurden sie zusammen - ebenso wie Gustav Arensberg - in das Ghetto Riga deportiert.

Martha Hoffmann lebte zunächst im Ghetto, wo sie in verschiedenen Kommandos arbeiten musste. Vermutlich nach Auflösung des Ghettos am 2. November 1943 kam sie in die sog. Kasernierung Strasdenhof bei Riga, einem Zwangsarbeiterlager der AEG, wo die Häftlinge Batterien zerlegen und reinigen mussten. Alle Insassen dieses Arbeitslager über 30 Jahre wurden ermordet.

Martha Hoffmann wurde für tot erklärt. Als amtliches Todesdatum wurde der 8. Mai 1945 festgesetzt.

Salomon Hoffmann wurde laut Berichten von Überlebenden im Februar oder März 1942 in einer zahlreichen willkürlichen Aktionen ergriffen und im Konzentrationslager Riga-Salaspisl ermordet.

Arnold Hoffmann, dem es gelungen war nach Johannesburg/Südafrika auszuwandern und der in der südafrikanischen Armee gegen Nazideutschland gekämpft hatte, starb im Alter von 59 Jahren. Erich Hoffmann konnte 1939 nach Palästina emigrieren und wanderte im September 1947 in die USA aus. Ludwig (später Harold) Hoffmann emigrierte 1938 ebenfalls in die USA. Sein Bruder Fritz Rudi (später Fred) emigrierte 1939 zunächst nach London und im Mai 1946 in die USA.

Vier Geschwister von Martha Hoffmann wurden ebenfalls ermordet.

QUELLEN: LAV NRW OWL D 27 Nr. 2863, 2883; Arolsen Archives; KZ Gedenkstätte Hailfingen/Tailfingen

LITERATUR: Möllenhoff/Schlautmann-Overmeyer (2001)

- Details

Rufname: Theodor

26.01.1903 in Detmold - 12.02.1943 Hadamar, "Euthanasie-Anstalt" der "Aktion T4"

| Religionszugehörigkeit: | evangelisch |

| Eltern: | Caroline Hornung, geb. Küster und Karl Hornung, Schriftsetzer |

| Geschwister: | zwei Brüder und eine Schwester |

| Beruf: | Schriftsetzer, Buchdrucker |

| Wohnorte: | Detmold, Marienstr. 66 23.03.1926 Bielefeld, Weststr. 23 19.12.1928 Provinzialheilanstalt Gütersloh 10.03.1930 Bielefeld, Weststr. 23 27.11.1931 nach unbekannt verzogen |

Theodor Hornung aus Detmold erlernte, wie sie sein Vater auch, den Beruf des Schriftsetzers bzw. Buchdruckers und arbeitete in Bielefeld. Er erkrankte psychisch und wurde am 18. Dezember 1928 in die Provinzialheilanstalt Gütersloh eingewiesen. Dort verblieb Theodor Hornung bis zum 10. März 1930 und wurde als geheilt entlassen. Drei Monate später, am 11. Juni 1930, wurde er jedoch in der Provinzial- und Heilanstalt Lüneburg aufgenommen und von dort am 23. Oktober 1936 wiederum in die Provinzialheilanstalt Gütersloh eingewiesen. Am 17. Juli 1941 wurde er mit insgesamt 135 Patientinnen und Patienten in der Heilerziehungs- und Pflegeanstalt Scheuern aufgenommen. Diese Einrichtung war eine von mehreren der Tötungsanstalt Hadamar zugeordneten sog. Zwischenanstalten, die das NS-Regime eingerichtet hatte, um seine Tötungsabsichten zu verschleiern. Die Pflegeanstalt Scheuern für viele Menschen, wie auch für Theodor Hornung, die letzte Station auf dem Weg ihrer gezielten Tötung. Die erhaltenen Anstaltsdokumente belegen, dass große Gruppen von Patienten systematisch von einer zur nächsten Einrichtung gebracht wurden, um die Angehörigen über das tatsächliche Ziel der Deportation im Unklaren zu lassen.

Am 7. Januar 1943 wurde Theodor Hornung als "ungeheilt in die Anstalt Hadamar" verlegt. Dort starb Theodor Hornung nur wenige Wochen später am 12. Februar 1943 vorgeblich an Darmkatarrh.1 Im Zeitraum von 1942 bis 1945 wurden die Patientinnen und Patienten in Hadamar durch überdosierte Medikamente, gezielte Mangelernährung und unterlassene medizinische Versorgung getötet. Welche Art der Tötung auf einzelne Patienten zutrifft, ist nicht zu klären. So bleibt diese Frage auch für Theodor Hornung offen. Die Angabe falscher Todesursachen sollte wiederum die Angehörigen und auch die Behörden täuschen.

Theodor Hornungs Eltern gaben in einem Telegramm vom 12. März 1943 an, der Beisetzung ihres Sohnes aufgrund ihrer eigenen Gebrechlichkeit nicht beiwohnen zu können.

1 In den Meldeunterlagen der Stadt Bielefeld wurde hingegen vermerkt, dass Theodor Hornung an diesem Tag in der Provinzialheilanstalt Gütersloh verstorben sei.

QUELLEN: LAV NRW OWL P 3|4 Nr. 915; StdA Bielefeld 104,3/Einwohnermeldeamt Nr. 18: Meldekartei Bielefeld-Mitte, 1920-1958, Nr. 1628: Hausbuch Weststr. 23 (1899-1947), S. 24; LWL-Archivamt für Westfalen Best. 661/180; Stiftung Scheuern; Gedenkstätte Hadamar; LWV Hessen K 12 Nr. 3292

- Details

14.09.1890 in Detmold-Pivitsheide Nr. 43 - 28.01.1981 in Detmold

| Religionszugehörigkeit: | Zeugen Jehovas |

| Eltern: | Friedrich Wilhelm Höveler (3.12.1844 in Pivitsheide, Kolon) und Luise Konradine, geb. Eichmann (13.8.1855 in Bellenberg) |

| Geschwister: | NN Höveler (geb. 13.2.1887 in Pivitsheide) Lina Johanne Sophie Höveler (geb. 6.11.1889 in Pivitsheide) Marie Luise Johanne Höveler (15.7.1900 in Pivitsheide - 4.9.1935 in Detmold) Wilhelm Höveler (geb. 28.06.1894 in Pivitsheide) |

| Ehefrau: | Johanna Höveler, geb. Hamann |

| Kinder: | fünf |

| Schwägerin: | Emma Höveler, geb. Holtmann (geb. 11.10.1894 in Pivitsheide) |

| Beruf: | Arbeiter, Ziegler, Tischler |

| Wohnorte: | Pivitsheide Nr. 43 (heute: Oerlinghauser Str. 122) |

Eduard Höveler und seine Familie wurde - wie auch sein Bruder Wilhelm und dessen Angehörige - als Bibelforscher verfolgt. Nach dem Besuch der Volksschule arbeitete er im Bergbau in Bochum, in Ziegeleien und auch in Möbelfabriken. Mit seiner Frau Johanna hatte er fünf Kinder.

Ab 1931 verlor Eduard Höveler wiederholt seine Arbeit. Mit Beginn des NS-Regimes war er noch als Bauhilfsarbeiter tätig. Die Verfolgungsmaßnahmen gegen Bibelforscher trafen ihn in aller Härte: Als Eduard Höveler nach seiner Befreiung 1945 und trotz des erlittenen Unrechts in Deutschland blieb und nach Pivitsheide zu seiner Familie zurückkehrte, lagen mehr als insgesamt sieben Jahre der Entrechtung hinter ihm, in denen er in Gefängnissen und Strafgefangenenlager inhaftiert und vorrangig als Häftling der SS-Baubrigade I eingesetzt worden war.

Eduard und Wilhelm Höveler standen mit ihren Familien insbesondere nach dem Verbot der Internationalen Bibelforscher Vereinigung (IBV) im Fokus der NS-Behörden und wurden überwacht. Da die Mitglieder der IBV als Gegner des NS-Regimes neben anderen Repressalien auch durch die Zerstörung ihrer wirtschaftlichen Existenz bekämpft werden sollten, erhielt Eduard Höveler ab 1936 keine Arbeitslosenunterstützung mehr. Als Bibelforscher galt er offiziell als "nicht vermittelbar". Ob die siebenköpfige Familie nun durch Mitglieder-Spenden, den sog. Gute-Hoffnungs-Geldern, unterstützt wurde, ist nicht dokumentiert. Die wirtschaftliche Lage der Familie Höveler dürfte spätestens ab diesem Zeitpunkt als mehr als schwierig bezeichnet werden.

Bereits vor der "systematischen Aufrollung des illegalen Apparates" der Bibelforscher im Regierungsbezirk Minden und Lippe im August 1936, die zu 122 Verhaftungen führte, wurde Eduard Höveler am 9. April 1936 wegen seiner "staatsfeindlichen Einstellung" verhaftet und blieb bis zum 9. Dezember 1936 in Detmold und im Gerichtsgefängnis Hannover in Haft.

Beide Familien Höveler wurden durch das Amt für Volkswohlfahrt des Kreises Lippe (Abteilung Wohlfahrt und Jugendhilfe in Detmold) überwacht und wurden aufgrund ihrer Glaubenshaltung und hinsichtlich ihrer Kindererziehung massiv unter Druck gesetzt. Da die beiden Brüder Höveler als "fanatische Anhänger des IBV" galten, "die ihre staatsfeindliche Einstellung" trotz aller Repressalien nicht aufgaben und sich mit ihren Familien laut einem Schreiben des Amtes für Volkswohlfahrt, Abt. Jugendhilfe vom 22. Juni 1939 "von der Volksgemeinschaft absonderten", wurde durch das Amtsgericht Detmold ein Pfleger eingesetzt. Beide Ehemänner waren zu diesem Zeitpunkt bereits inhaftiert und die Mütter somit alleinerziehend. Dieser Pfleger sollte in Zusammenarbeit mit dem Ortsgruppenleiter die Frauen dahingehend beeinflussen, die Kinder beider Familien im nationalsozialistischen Sinne zu erziehen und auch dadurch sicherzustellen, dass die Familienmitglieder ihrer Verpflichtung gegenüber dem NS-Staat nachkämen. Eduard Hövelers Schwägerin Emma widersetzte sich vehement dieser Aufforderung und weigerte sich, dem Folge zu leisten. Ihr wurde daraufhin das Sorgerecht entzogen und ihre Töchter im Kinderheim bzw. in einer fremden Familie untergebracht. Sie selbst wurde nach einer Denunziation in das Konzentrationslager Ravensbrück eingeliefert, wo sie bis Kriegsende in Haft war.

Eduards Frau Johanna, die nicht zu den Zeugen Jehovas gehörte, wählte diese radikale Form des Widerstands nicht. Möglicherweise war dies durch die Angst vor den Repressalien des NS-Staats für sie selbst und ihre fünf Kinder begründet. Ihre Kinder traten in die HJ bzw. in den BDM ein, wo sie einer "unauffälligen Beobachtung" unterzogen wurden. (Vgl. Schreiben des Amtes für Volkswohlfahrt vom 27. Juni 1940 an die Kreisleitung der NSDAP) Ihr ältester Sohn wurde zum Wehrdienst eingezogen, was der Familie zumindest einen schmalen Familienunterhalt sicherte. Eine zusätzliche wirtschaftliche Beihilfe hingegen erhielt sie wegen ihrer "Einstellung", wie es hieß, nicht. In "erzieherischer Hinsicht" erfuhr Johanne Höveler "eine laufende weitere Betreuung", die ein freies, selbstbestimmtes Leben nach ihren Vorstellungen verhinderte oder zumindest stark einschränkte.

Eduard Höveler war nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis in verschiedenen lippischen Betrieben (vorrangig waren dies Maurerbetriebe) nur noch jeweils für kurze Zeiträume von Wochen oder wenigen Monaten als Hilfsarbeiter beschäftigt, bis er am 9. Dezember 1938 erneut verhaftet wurde. Vom Sondergericht Hannover wurde er wegen seiner Religionszugehörigkeit und Mitgliedschaft in einer verbotenen Organisation nun zu 1 1/2 Jahren Haft verurteilt, die er in den Strafgefangenenlagern IV Walchum und V Neusustrum im Emsland verbüßen musste.

Die Haftstätten im Emsland waren durch Besonderheiten des nationalsozialistischen Repressionssystem durch Zuständigkeit, Belegung und seine Existenz bis zur Befreiung 1945 gekennzeichnet. Sie unterstanden der Justizverwaltung und dienten dem Strafvollzug. Zudem waren hier auch Militärgefangene inhaftiert. Diese Orte des Terrors erhielten ihre Sonderrolle durch die Konkurrenz zwischen staatlicher Verfolgung und dem Imperium der SS und der Gestapo. Ziel des NS-Staates war, mit den Emslandlagern die Lagerhaft in die staatliche Rechts- und Vollzugspraxis zu integrieren. Das Lager IV Walchum, in dem Eduard Höveler zunächst inhaftiert war, wurde als Strafgefangenenlager der Justiz für 500 Gefangene geplant und im Mai 1935 fertiggestellt. Die Gefangenen wurden von einer im Dienst der Justiz stehenden SA-Einheit überwacht, die später durch Justizbeamte ergänzt wurde. Bis Kriegsbeginn waren hier Menschen inhaftiert, die aus politischen, sozialen oder religiösen Gründen verfolgt wurden. Gefangene, die wegen krimineller Delikte verurteilt worden waren, bildeten die weitaus größte Gruppe. Auch ausländische Gefangene aus den von Deutschland besetzten oder annektierten Gebieten waren hier in Haft. Je nach Jahreszeit mussten die Häftlinge acht bis zwölf Stunden schwere Zwangsarbeit im Moor leisten (Entwässerung-, Straßen- und Wegebau sowie Torfabbau). Bei schlechter und unzureichender Verpflegung waren die Gefangenen zudem einem gnadenlosen Arbeitsterror und körperlichen und seelischen Misshandlungen durch die Wachmannschaften ausgesetzt.

Das Lager V Neusustrum, in dem Eduard Höveler ebenfalls seine Haftstrafe verbüßen musste (ein Datum für eine Überstellung ist nicht dokumentiert), gehörte wie auch die Lager Börgermoor und Esterwegen zu den frühen Konzentrationslagern im Emsland. Ab 1933 waren hier vor allem politische Gegner des NS-Regimes inhaftiert, die zu Zwangsarbeit in der Moorkultivierung bei unzureichender, schlechter Verpflegung eingesetzt wurden. Im April 1934 wurde das Lager als Konzentrationslager aufgelöst und als Strafgefangenenlager der Justiz weitergeführt. Wie im Lager Walchum wurden die Inhaftierten nun von einer im Dienst der Justiz stehenden SA-Einheit übernommen, die später durch Justizbeamte ergänzt wurde. Bis Kriegsbeginn waren auch in Neusustrum vom NS-Regime aus politischen, sozialen oder religiösen Gründen Verfolgte inhaftiert. Die weitaus größte Gruppe bildeten auch hier für kriminelle Delikte Verurteilte. Die Gefangenen mussten auch hier je nach Jahreszeit acht bis zwölf Stunden schwere Arbeiten im Moor verrichten. Sie wurden zur Entwässerung und auch dem Straßen- und Wegebau eingesetzt. Nach Kriegsbeginn 1939 wurden die Gefangenen der Emslandlager wie Neusustrum und Walchum zunehmend in kriegswichtigen Betrieben und auch in der Landwirtschaft eingesetzt.

Eduard Höveler wurde nach Verbüßung der Strafe am 7. Juni 1940 allerdings nicht in die Freiheit entlassen, sondern wurde - wie sein Bruder Wilhelm auch - letztlich bis zum Endes Krieges in Haft gehalten und über Jahre in der SS-Baubrigade I zu schwerster Arbeit gezwungen. Diese Baubrigade war ein mobiles KZ-Kommando und gehörte zu insgesamt fünf solcher SS-Baubrigaden. Mit diesen SS-Bau- bzw. Eisenbahnbaubrigaden (davon gab es acht) wurde das Konzentrationslagersystem erheblich ausgeweitet. Die Häftlinge wurden massenhaft im öffentlichen Raum eingesetzt und waren damit im Alltag der Bevölkerung deutlich sichtbar.

Nach seiner Strafverbüßung wurde Eduard Höveler umgehend zur Gestapo nach Meppen gebracht. Aus dem dortigen Polizeigefängnis wurde er in das Konzentrationslager Sachsenhausen überstellt, wo er am 13. Juli 1940 in der Kategorie IBV (Internationale Bibelforschervereinigung) mit der Häftlingsnummer 27299 registriert wurde. Seitens der Lagerleitung wurde mit großem bürokratischen Aufwand eine Korrespondenz u. a. mit dem Bürgermeister von Pivitsheide und der Landesversicherungsanstalt Mark Brandenburg zur Erhaltung Hövelers Anwartschaft für die Sozialversicherung angestrengt.

Bibelforscher wie er wurden aufgrund ihrer durch den Glauben motivierten Zuverlässigkeit, ihres Fleißes und ihrer Ablehnung von Fluchtversuchen vorrangig in Arbeitskommandos wie den SS-Baubrigaden eingesetzt. Sie galten als gut ausgebildete Handwerker und als arbeitsame und disziplinierte Arbeiter, die aus der Sicht der SS für die geplanten Bauprojekte besonders geeignet schienen. Bibelforscher nahmen insofern eine besondere Rolle im Lagersystem ein, als sie auch Ämter der Häftlingsverwaltung inne hatten. Sie bemühten sich trotz der Haftumstände mit entsprechenden Sanktionen weiterhin darum, ihren Glaubensgrundsätzen treu zu bleiben. Ihr starker Glaube befähigte viele trotz der extremen Lagerbedingungen mit Gewalt, Hunger und Entkräftung und grassierenden Krankheiten dazu, sich auch anderen Häftlingen gegenüber solidarisch zu zeigen. Sie hielten heimlich Bibelstunden ab und schmuggelten religiöse Schriften und Bibeln in die jeweiligen Lager. Die von den Machthabern den Bibelforschern angebotene Möglichkeit ihrer Religionszugehörigkeit abzuschwören und freizukommen, lehnten die Brüder Höveler - wie viele andere Zeugen Jehovas auch - offenbar ab.

Die Zuordnungen der Arbeitskommandos wie der SS-Baubrigade I zu Konzentrationslagern wechselten und wurden wiederum durch einen hohen bürokratischen Aufwand dokumentiert, was sich auch für Eduard Höveler nachweisen lässt. Für die abkommandierten Häftlinge wurden jeweils neue Haftnummern vergeben und ihre Effekten aufgelistet. Im Oktober 1942 wurde in Sachsenhausen die SS-Baubrigade I - unter ihnen beide Brüder Höveler - aus 1000 Häftlingen aufgestellt. 600 von ihnen mussten in Düsseldorf und Duisburg im Auftrag der jeweiligen Stadtverwaltungen mit unzureichendem Werkzeug, unterernährt und ohne ausreichende Unterbringung Trümmer und Bomben beseitigen und auch Leichen bergen. Damit waren die unterversorgten Häftlinge in schlechtem Zustand und ohne ausreichendem Werkzeug, so dass sie teilweise mit bloßen Händen arbeiten mussten, deutlich sichtbar im Alltag der Zivilbevölkerung angekommen. Diese Einsätze der Baubrigaden, die meist in den Zentren der Großstädte untergebracht waren, "markierten den Beginn der Ausweitung des KZ-Systems. Sie waren der früheste und für die breite Öffentlichkeit sichtbarste Teil des Lagerkosmos." (Fings, Krieg, Gesellschaft und KZ. Himmlers SS-Baubrigaden) Bis zu zwölf Arbeitsstunden am Tag und je nach Willkür der Bewacher ab und zu sonntags einen halben freien Tag bei schlechter gesundheitlicher Verfassung und bei Unterernährung waren ebenso gängige Praxis wie maßlose Gewalt und Arbeitsterror durch die SS.

Am 22. Februar 1943 wurden Eduard und Wilhelm Höveler mit der die SS-Baubrigade I aus Duisburg-Meiderich abgezogen, um mit insgesamt 730 Häftlingen aus Sachsenhausen und 270 Häftlingen aus Neuengamme auf die britischen Kanalinsel Alderney gebracht zu werden, wo sie am 5. März 1943 ankamen und bis Juni 1944 dort stationiert waren. Auf einer Effektenliste aus Neuengamme finden sich auch die Brüder Höveler. Eduard wurde unter der Häftlingsnummer 16779 registriert und "ein Bündel", das ihm verblieben war, wurde aufgelistet. Auf Alderney mussten die Häftlinge im Auftrag des Oberkommandos der Wehrmacht und der Organisation Todt (OT) Befestigungen errichten. Diese Inselgruppe sollte als Bestandteil des "Atlantikwall" zu einer uneinnehmbaren Festung mit entsprechendem Baubedarf ausgebaut werden, da eine Invasion der Alliierten befürchtet wurde. Fast alle Einheimischen waren nach Großbritannien evakuiert worden. Stattdessen waren dort Wehrmachtssoldaten und Arbeiter der OT stationiert und eben auch KZ-Häftlinge, die dort zwölf Stunden am Tag schwerste Arbeiten im Straßen- und Stollenbau oder im Steinbruch verrichten mussten und sich einem extremen Arbeitsterror ausgesetzt sahen. Die SS-Baubrigade war in dem "Sylt" genannten Barackenlager untergebracht. Auf der militarisierten Insel war die Lage für die Häftlinge ausweglos, da sie auf keinerlei Hilfeleistungen von außen oder auf Fluchtmöglichkeiten - Letzteres kam für die Zeugen Jehovas wie Wilhelm und Eduard Höveler aus religiösen Gründen ohnehin nicht in Frage - hoffen konnten. Hinzu kamen schlechte hygienische Bedingungen, da es u. a. phasenweise überhaupt kein Wasser gab, schwerste körperliche Arbeit trotz Unterernährung, so wurden mehr als ein Kilometer tiefe Schächte im felsigen Untergrund zur Verlegung von Kabeln ausgehoben, Gewaltanwendungen, Krankheiten und Epidemien wie Ruhr und TBC und Ermordung von nicht mehr arbeitsfähigen Häftlingen.

Nach der Landung der Alliierten in der Normandie wurde die SS-Baubrigade von Alderney abgezogen und wurde in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni 1944 unter durch die Kriegshandlungen erschwerten Überfahrt aufs Festland gebracht und in einer Kaserne in Cherbourg provisorisch untergebracht. Auf Alderney waren einhundert Häftlinge umgekommen. Sie waren an Unterernährung gestorben oder an den Epidemien tödlich erkrankt, waren Opfer von Gewaltverbrechen geworden oder hatten die grausamen Verhältnisse nicht überstanden. Mehrere Häftlinge waren erschossen worden.

Wilhelm und Eduard Höveler hatten auch diesen Terror überlebt und wurden weiter verschleppt. Am 1. Juli 1944 erreichten sie mit der SS-Baubrigade I nach schwieriger Überfahrt die französische Küste. Nach einer durch den Terror der Bewacher geprägten Irrfahrt durch Frankreich wurden die Häftlinge nun ins französisch-belgische Grenzland, nach Kortemark verlegt. Hier kamen noch von den ursprünglich 1000 Häftlingen 572 an. Einige hatten die chaotischen Verhältnisse zur Flucht genutzt, manche waren während der Fahrt umgekommen oder erschossen worden. Das vom 28. Juli bis zum 2. September 1944 bestehende Lager wurde in einer im Ortsteil Markove gelegenen Schule eingerichtet. Unter den überlebenden Häftlingen waren etwa fünfzig Zeugen Jehovas wie auch die Brüder Höveler, die für den Bau von Raketenabschussanlagen eingesetzt wurden. Mit der Verlegung wurde die zunächst dem Konzentrationslager Neuengamme zugeordnete SS-Baubrigade I nun dem Konzentrationslager Buchenwald unterstellt. Hinter beiden lagen bereits viele Jahre Verfolgung, Ausgrenzung, Lagerhaft, Arbeitsterror, schwere Schädigungen an Körper und Seele und die Trennung von ihren Familien, von deren Verblieb sie nichts wussten. Eduard und Wilhelm Höveler wurden am 5. August 1944 zur 5. SS-Baubrigade überstellt. Diese war in Köln-Deutz stationiert und dem Konzentrationslager Buchenwald zugeordnet. Ihre Überstellung zur 5. SS-Baubrigade war offenbar zeitlich begrenzt, denn im November 1944 und auch im März 1945 finden sich die Namen von Eduard und Wilhelm Höveler erneut in den Auflistungen der I. SS-Baubrigade.

In Alderney waren die Häftlinge, Soldaten und Angehörige der Organisation Todt weitestgehend isoliert stationiert. In Belgien hingegen sahen sich die SS-Bewacher einer feindlich gesinnten Bevölkerung gegenüber, die die Häftlinge durch offene Hilfeleistungen, Sabotage und auch durch Fluchthilfe unterstützte. Fluchtversuche glückten hier fast täglich. In mindestens einem Fall erschossen SS-Männer willkürlich einige Zurückgebliebene. Ab dem 2. September 1944 wurde die SS-Baubrigade I wiederum verlegt. Wieder nutzten manche Häftlinge die durch Sabotageakte von Partisanen erschwerte Verlegung zur Flucht. Am 6. September 1944 erreichte der Zug die Reichsgrenze und nach weiteren vier Tagen kam die SS-Baubrigade I mit 441 Häftlingen, darunter 46 Zeugen Jehovas, im thüringischen Sollstedt an.

Das dortige Lager war im September neu eingerichtet worden, um Infrastrukturen für die SS auszuführen. Das Außenlager in Rehungen unterstand zunächst Buchenwald (Eduard Höveler erhielt die Häftlingsnummer 88512). Durch die Lagerleitung wurde für Eduard Höveler wiederum der Versichertenstatus angefragt. Auf die Rentenansprüche verzichtete er zwangsweise. Ab Oktober 1944 unterstand das Lager dem Konzentrationslager Mittelbau (Häftlingsnr. 100155) und ab Mitte Januar 1945 wieder dem Konzentrationslager Sachsenhausen. Formal wurde dies wiederum durch jeweils neue Häftlingsnummern dokumentiert. Zusätzlich wurde in Hohlstedt für 200 bis 300 Häftlinge eine Nebenstelle des Hauptlagers Rehungen eingerichtet, wo die Häftlinge Gleisbauarbeiten für die Deutsche Reichsbahn verrichten mussten. In Rehungen musste der größte Teil der Häftlinge beim Ausbau des stillgelegten Kalibergwerks Neusollstedt zu einem unterirdischen SS-Material- und Kleidungsdepot ausbauen. Zudem wurden sie beim Straßen- und Barackenbau eingesetzt. Bis zur Fertigstellungen der Baracken mussten die Häftlinge in Waldbunkern übernachten. Zu welchen Arbeiten Eduard Höveler gezwungen wurde, ist nicht dokumentiert. Die Häftlinge waren auch hier den brutalen Misshandlungen bis hin zum Mord durch die SS oder auch durch den Lagerältesten ausgesetzt.

Das Lager Neusollstedt/Rehungen ließ die SS am 5. April 1945, und damit etwa vier Wochen vor dem Ende des Kriegs, wegen der vorrückenden Alliierten räumen. Zunächst wurden die Häftlinge zu Fuß in einem 24-stündigen Marsch in das siebzig Kilometer entfernte Hohlstedt getrieben. Laut Zeitzeugenberichten kam es dabei zu Erschießungen derer, die nicht mehr in der Lage waren, weiter zu marschieren.

Aus Hohlstedt wurden Eduard und Wilhelm Höveler mit den anderen Häftlingen am 7. April 1945 mit der Bahn in Richtung Berlin bis Wittenberge über Pirna und Prag in das Außenlager Steyr-Münicholz des Konzentrationslagers Mauthausen transportiert. Wegen seiner geografischen Lage war dieses Lager im April 1945 zu einer Zwischenstation von zahlreichen Evakuierungs- bzw. sogenannte Todesmärschen aufgelöster Lager geworden. Der genannte Transport war mehrfach Bombenangriffen ausgesetzt, was manche zur Flucht nutzten. Er erreichte nach wochenlanger Irrfahrt mit zahlreichen Toten am 28. April 1945 Steyr. Wie viele Häftlinge dort noch ankamen, ist nicht mehr festzustellen. Am 5. Mai 1945 wurden die überlebenden Häftlinge von Angehörigen der US-Armee befreit. Eduard Höveler und auch sein Bruder Wilhelm gehörten zu den Geretteten.

Zeitzeugen berichteten, dass es den etwa fünfzig vorwiegend deutschen Zeugen Jehovas dank der Intervention eines russischen Häftlings gelang, das Lager unbehelligt von Racheakten von russischen Häftlingen an allen Deutschen zu verlassen.

Eduard Höveler, sein Bruder und auch dessen Frau kehrten zurück nach Pivitsheide zu ihren Familien. Er starb hoch betagt im Jahr 1981.

QUELLEN: LAV NRW OWL D 1 BEG Nr. 1296, L 113 Nr. 962; Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen; KZ-Gedenkstätte Neuengamme; KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora; Landesarchiv Berlin; Niedersächsisches Landesarchiv Abt. Hannover; Arolsen Archives

LITERATUR : Fings (2005), Garbe (1997), Hesse (1998), Minninger (2001), Riechert (1998), S. 723 - 752

%20_150.jpg)

Eduard Höveler, Pivitsheide o. D. (Jehovas Zeugen, Archiv Zentraleuropa)

DOKUMENTE

Thbn.png)

Schreiben des Amtes für Volkswohlfahrt Kreis Lippe an die Kreisleitung der NSDAP wegen des geplanten Kinderentzugs, Detmold 22.06.1939 (LAV NRW OWL L113 Nr. 962)

Thbn.png)

Schreiben d. Amtes für Volkswohlfahrt Kreis Lippe an die Geheime Staatspolizei Bielefeld, Aussendienststelle Detmold wegen Überwachung Hövelers u. Kinderentzugs, Detmold 28.07.1939 (LAV NRW OWL L113 Nr. 962)

Thbn.png)

Schreiben des Amtes für Volkswohlfahrt Kreis Lippe an die Kreisleitung der NSDAP, Detmold 27.07.1940 (LAV NRW OWL L113 Nr. 962)

- Details

Thbn.png)